心不全の早期診断:ESEスコアについて/第36回日本心エコー図学会学術集会において循環器内科鏡和樹先生がYIA最優秀賞受賞!

群馬大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センター

心不全の早期診断:ESEスコアについて/第36回日本心エコー図学会学術集会において循環器内科鏡和樹先生がYIA最優秀賞受賞!!

心不全の早期診断:ESEスコアについて

群馬大学循環器内科 鏡 和樹

4月18日から20日まで名古屋市で行われました第36回日本心エコー図学会学術集会において循環器内科鏡和樹先生がYIA最優秀賞を受賞しました。「運動負荷心エコー図検査を用いた、左室駆出率の保たれた心不全の早期診断アルゴリズムの構築」というタイトルで、センタースタッフ小保方優病院講師が中心に行っている運動負荷心エコーにより心不全を早期に診断することに関する研究です。本センターと県庁を中心に行っている前橋・高崎・太田地区での心不全早期事業などにも大きく寄与することと期待されます。

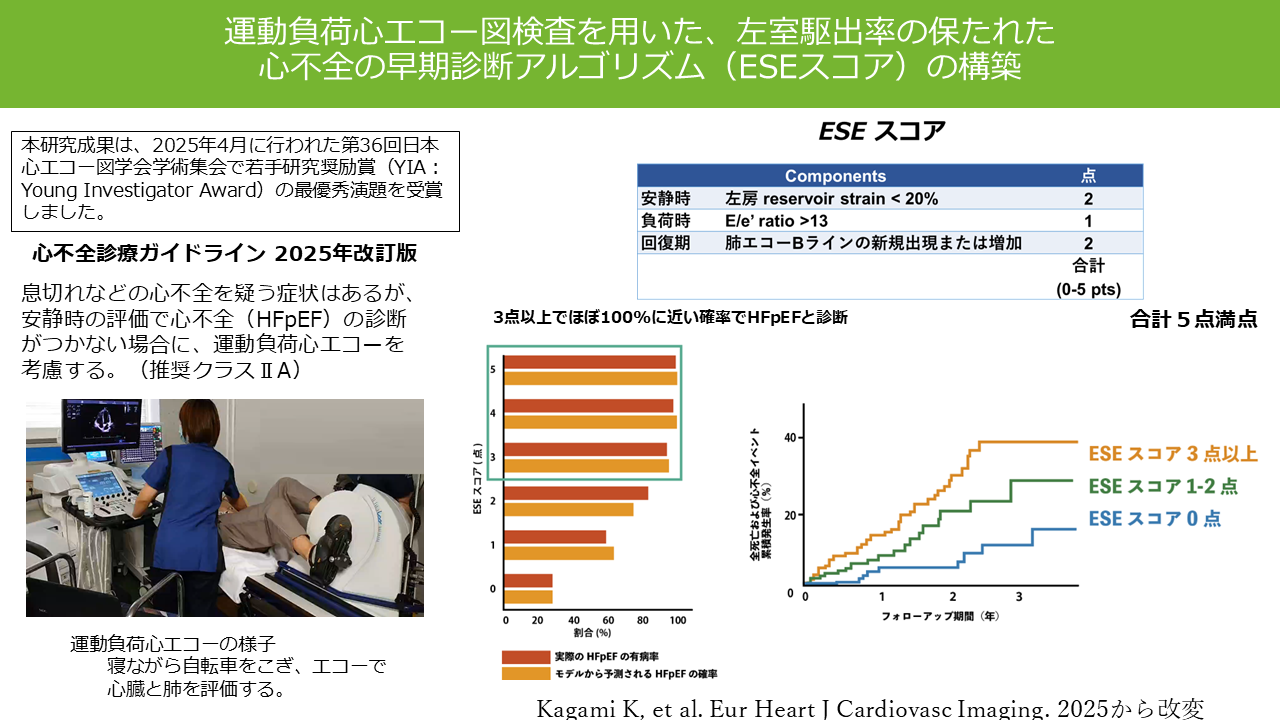

なお、早期診断アルゴリズム(ESEスコア)についての詳細と、計算(カリキュレーション)について、以下にお示しします。

心不全の患者さんは年々増加しており、世界的には「心不全パンデミック」とも呼ばれるほど深刻な問題となっています。中でも「左室駆出率が保たれた心不全(HFpEF)」と呼ばれるタイプは、心不全全体の半数以上を占め、高齢化に伴って今後ますます増えると予想されています。

HFpEFは早期発見が難しく、病期が進行してから初めて診断されることも少なくありません。そのため、私たちの病院では2022年に「息切れ外来」を開設し、「息切れ」という身近な症状の中から早期のHFpEFを見つけ出す取り組みを進めてきました。

早期のHFpEFは、安静時の検査だけでは診断が難しいことが多く、ガイドラインでも「運動負荷心エコー(心臓に負荷をかけながらの超音波検査)」が推奨されています。しかし、従来の診断基準には課題がありました。そこで私たちは、HFpEFの確定診断に用いられる「運動負荷右心カテーテル検査」の結果をもとに、より実用的な新しい診断アルゴリズムを開発しました。それが「ESEスコア」です。

診断アルゴリズム(ESEスコア)は、安静時・負荷時・運動後(回復期)のそれぞれで、わずか1つの指標を用いて判断する、非常にシンプルな診断アルゴリズムです。そのため、運動負荷心エコーを導入したばかりの医療機関でも、HFpEFの早期診断の大きな助けになると期待されています。さらにこのESEスコアは、息切れを訴える患者さんの将来のリスク(予後)を見極めるうえでも有効であることが分かりました。

この研究成果は、欧州の権威ある医学雑誌「European Heart Journal - Cardiovascular Imaging」に掲載されています。そして、2025年4月18日~20日に名古屋で開催された第36回日本心エコー図学会学術集会において、若手研究奨励賞(YIA:Young Investigator Award)の最優秀演題に選出されました。