【開催報告】認知症研修会「脳血管を守って認知症対策」|群馬大学医学部附属病院 脳卒中・心臓病等総合支援センター

お知らせ

Information

【開催報告】認知症研修会「脳血管を守って認知症対策」|群馬大学医学部附属病院 脳卒中・心臓病等総合支援センター

センター長

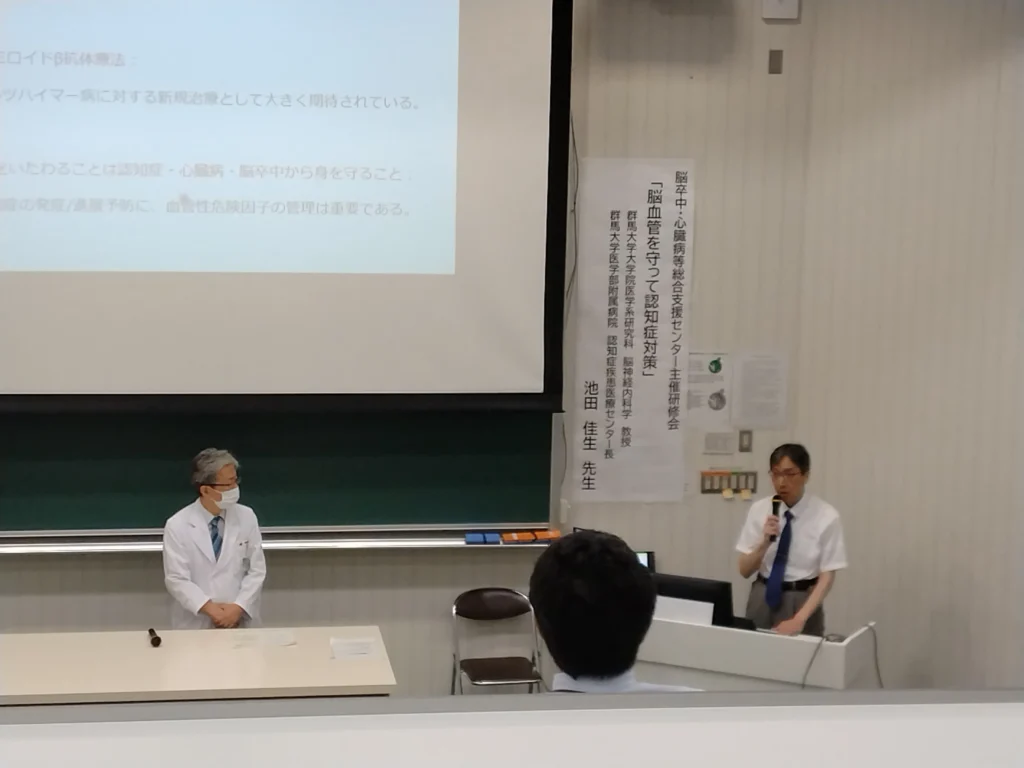

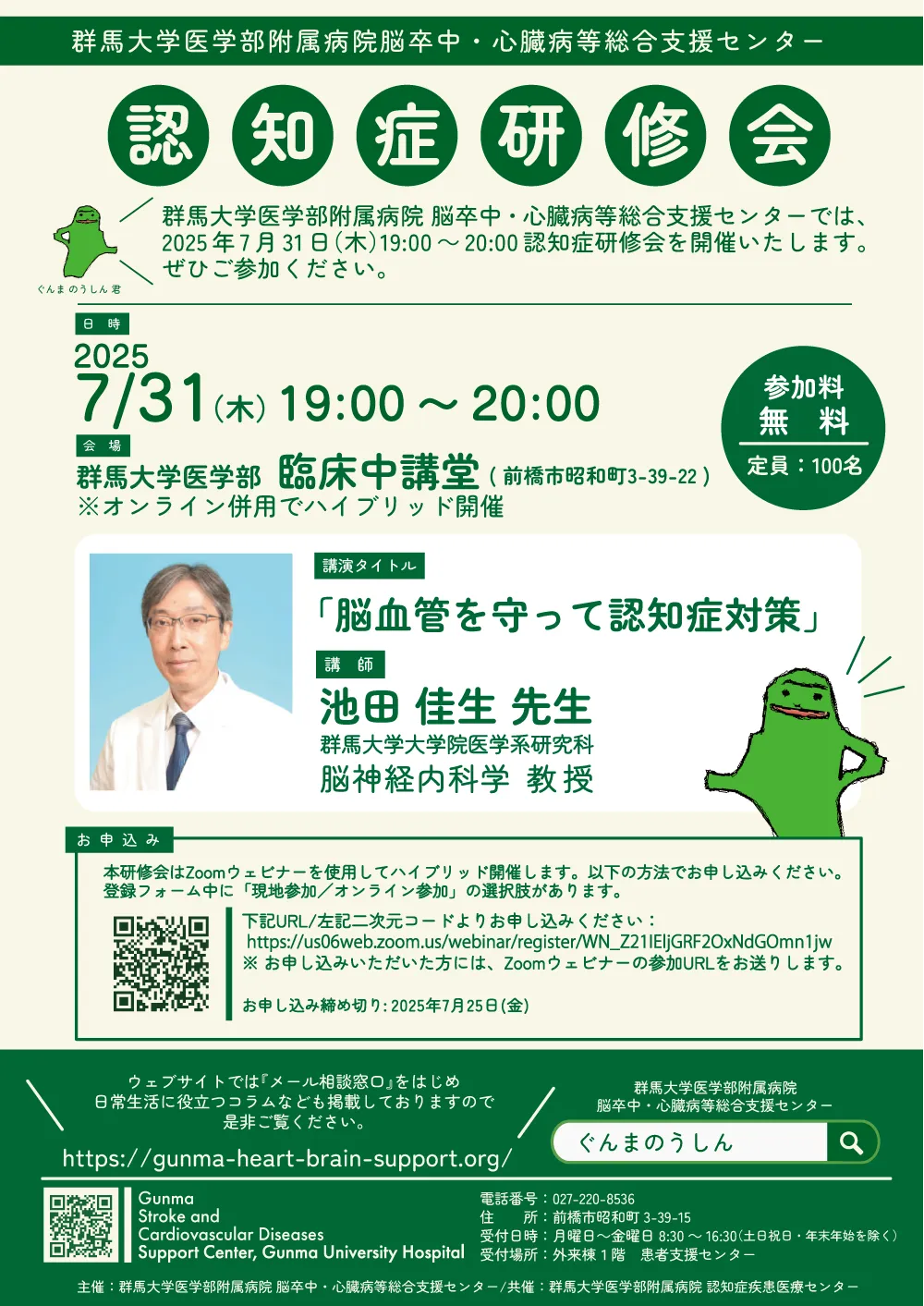

7月31日に、脳神経内科教授池田佳生先生に、「脳血管を守って認知症対策」というタイトルでご講演をいただきました。私も大変興味深く拝聴しました。

池田先生からは、5つのパートに分けてお話しいただき、最新知見をわかりやすくご紹介いただきました。

以下、池田先生のご講演を簡単にまとめさせていただきました。

- 我が国における認知症の現状

超高齢社会の日本では、65歳の高齢者が現在29.3%ていどといわれています。

そのような状況の中、平成24年(2012年)は認知症患者数が約462万人、軽度認知障害(MCI)が約400万人で、高齢者人口の28.0%という割合でした。その後の厚労省調査では、2022年の65歳以上の高齢者3603万人のうちの認知症および軽度認知障害(MCI)は各々443万人(12.3%)、559万人(15.5%)であり、合計すると27.8%でした。 一見人数としては多いようにも思いますが、認知症有病率としては下がっており、生活習慣病の管理や健康に対する意識の変化があって認知機能低下の進行が抑制された可能性が示唆されるとのことでした。以下の「5. 認知症予防のための多因子介入の重要性」にあるように、生活習慣など注意すれば予防や進展抑制をすることが可能なのかもしれないと感じるデータでした。

- 認知症とはどのような状態か

「認知症とは、何らかの疾患により大脳の障害を生じて、一度正常レベルに発達した認知・精神機能が、日常生活や社会生活を営む上で支障をきたすほどに障害されている状態」であって、単なる物忘れは認知症とは言わないとのこと。また、軽度認知障害(MCI)から認知症への進行は一方通行ではなく、認知機能が回復することもあり、進行予防が重要であることを教えていただきました。

- アルツハイマー病とバイオマーカーについて

認知症の原因となる疾患の約6割がアルツハイマー病であり、大脳にアミロイドβと呼ばれる異常なたんぱく質蓄積によって神経細胞が死滅していくことが原因とのこと。認知症の始まる20-25年前からアミロイドβが蓄積し始めるそうです。

脳脊髄液のアミロイドβや、アミロイドPET検査などがアルツハイマー病の診断確定には有用ですが、今後は血液検査など簡便な方法でも診断ができるよう、様々な研究が進められているそうです。

- アルツハイマー病に対する抗アミロイドβ抗体療法について

2023年に日本でも承認された抗アミロイドβ抗体療法について解説いただきました。アルツハイマー病の原因物質アミロイドβに直接作用するという画期的機序がある反面、高額な薬剤ということで承認された頃大分話題になりましたが、レカネマブを用いる治療の際にはMMSE(ミニメンタルステート検査)で22点以上の比較的軽度であるアルツハイマー病の方に適応があり、18カ月の治療で約7.5カ月の認知症進行抑制効果がみられたと報告されています。

また、抗アミロイドβ抗体療法に際しては、脳の浮腫性変化や出血性変化の出現(アミロイド関連画像異常)といった副作用に注意が必要だそうです。

- 認知症予防のための多因子介入の重要性

有名な医学科学雑誌Lancetより2024に報告された論文内容から、認知症の修正可能な中年期における危険因子として「LDLコレステロール(7%)、難聴(7%)、うつ病(3%)、コンタクトスポーツや事故などによる頭部外傷(3%)、運動習慣なし(2%)、喫煙(2%)、糖尿病(2%)、高血圧(2%)、体重過多(1%)、アルコール多飲(1%)」をご紹介いただきました。これらは、心臓病や脳卒中を予防する点からも重要な因子です。

認知症は誰でもなる可能性があります。WHOの推計では毎年新たに1,000万人近く、3秒に1人が新たに認知症になるとのこと。

本日の講演内容は、我々の診療や皆さんの生活されるうえでも非常に有用な情報です。

本日のご講演に関連し、以前脳神経内科塚越先生に書いていただいたコラムもご参照下さい。